Contents

実は身近になりつつある不妊治療

約17人に1人。実はこれ、2017年に日本で生殖補助医療(体外受精)によって誕生した出生児の割合になります。数にして5万6617人、つまり全出生児(94万6065人)の6.0%にあたります。

また、不妊を心配したことがある夫婦は35.0%となっており、これは夫婦全体の約2.9組に1組の割合になります。こうして見てみると、不妊治療は意外と妊活における身近な選択肢の一つとなりつつあることがわかりますね。

不妊治療と仕事は両立が難しい!?

身近に治療になりつつあるとはいえ、厚生労働省の調査によると、不妊治療をしたことがある(または予定している)労働者のなかで「仕事との両立ができなかった(または両立できない)」と答えた人の割合は34.7%と決して低くはないのもまた事実です。では、なぜ両立できなかったのでしょうか。

調査で多く挙げられた理由には、「精神面で負担が大きいため」「通院回数が多いため」「体調、体力面で負担が大きいため」などがあり、不妊治療が決して簡単なものではないことを物語っています。

それに対して、不妊治療を行っている従業員が受けられる支援制度等を「行っている」と回答した企業は全体の約3割。不妊治療そのものがまだ広く知られていないこともあり、なかには勤め先から支援を受けられないまま、やむをえず仕事を辞める人もいるのです。

金銭的にも負担が重い 不妊治療のデメリット

仕事を辞める可能性も視野に入れるとなると、実際に不妊治療にかかる費用も気になりますよね。実を言うと、これまでの不妊治療は金銭的にも負担が大きいものでした。

まず、不妊治療は健康保険対象外なので治療を受ける側が費用を10割負担するのが一般的です。通常の病気にかかった場合等は3割負担なので、これだけでも相当な出費になってしまうことがよくわかりますね。そして、助成金に関しては全国共通のものと自治体ベースのものと2種類ありますが、年収制限や年齢制限などがあり、だれでももらえるものではありませんでした。

つまり、不妊治療には仕事を続けられず収入源が絶たれてしまうリスクがあるにもかかわらず、これまで限られた人しか金銭的な補助を受けることができない状況にあったのです。

2021年1月からより使いやすく! 不妊治療の支援事業拡充

しかし、今年(2021年)からはそのような状況が改善されつつあります。

現在ますます加速している少子化対策として、2021年1月から不妊治療の支援事業が拡充されたのです。

2022年4月からスタートする予定の公的医療保険が適用開始するまでのあいだの措置とされていますが、2020年当初の予定では151億円だった予算が12月には助成金総額370億円、なんと約2.5倍に拡充されました。

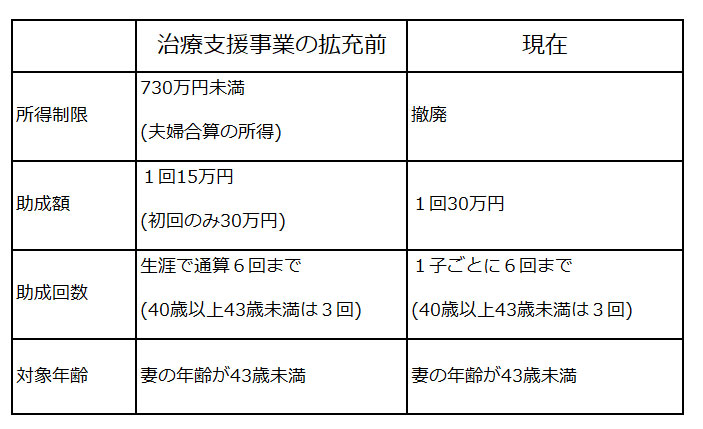

それでは、支援事業の拡充によって助成金の内容やもらえる条件はどのように変わったのか見ていきましょう。

ちなみに、日本産科婦人科学会に登録されている医療機関で行われた調査によると、体外受精、顕微授精にかかる費用はだいたい平均で43万~58万円ほど。最低20万円くらいから、多いと100万円程度かかる場合もあります。助成金の拡大で1回あたり上限30万円がキャッシュバックされるので、可能ならばぜひ使っておきたいところですね。

2022年4月からは不妊治療も健康保険の対象に!

そして、2022年4月からは不妊治療も健康保険の対象となる方針が固まりました。不妊治療の体外受精、顕微授精、男性の不妊治療など、現在は全額自己負担となっている治療も保険適用になるとされています(ただし、すべての治療が保険に適用されるわけではなく、対象外の治療もあります)。保険適用が始まるまでの流れは以下のようになっています。

《全体の流れ》

2021年1月 不妊治療の助成金を拡大

2021年夏 体外受精や顕微授精の治療ガイドライン完成

2022年年始 保険適用決定

2022年4月 保険適用開始

なお、不妊治療には保険治療と民間治療の2種類があり、保険に適用されていない未承認の薬が治療で使われることも多くあります。

不妊治療のすべてが保険に適用されるわけではありませんが、新たな保険適用が始まることで体外受精や顕微授精など高額な治療の自己負担額が少しでも減り、不妊治療がより受けやすいものとなるのではないでしょうか。

まとめ

今回は、2021年1月から始まった不妊治療助成金の制限緩和、2022年に始まる不妊治療の公的保険適用について紹介してきました。

今回の制度変更によって、より多くの人が不妊治療を出産の手段の一つとして検討するようになることでしょう。しかし、不妊治療はお金だけでなく心も体にも大きな負担がかかるもの。助成金だけではなく、専門医や助産師による悩み相談窓口等のサポートも上手に活用していけるとよいですね。